まだ満たされない医療ニーズへの挑戦

大塚グループは「世界の人々の健康に貢献する革新的な製品を創造する」という企業理念のもと、疾病の診断から治療までを担う「医療関連事業」と日々の健康の維持・増進をサポートする「ニュートラシューティカルズ関連事業」を2つの柱に「世界の人々の健康に貢献する、なくてはならない企業」を目指して事業を展開しています。社会環境が変化し続けていく中でも、独自のソリューションによって社会全体のウェルビーイングに貢献し、新たな価値を追求してきました。医療関連事業においては、「顕在化しているが満たされない医療上のニーズ」をテーマに、精神・神経領域、がん領域、循環器・腎領域に注力しています。治療薬の開発から、診療支援ならびに疾患啓発、社会復帰支援と包括的なヘルスケアサービスの提供を目指しています。

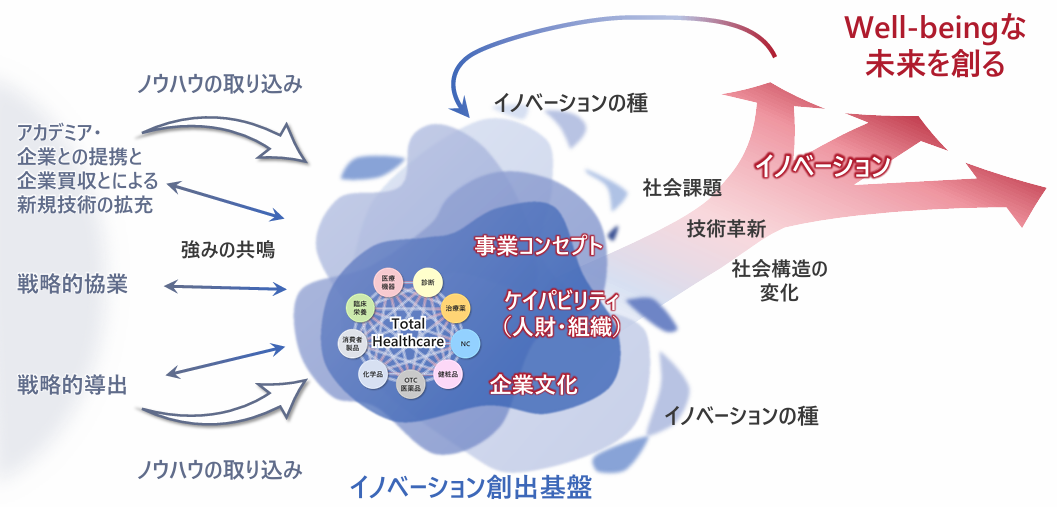

大塚グループの事業戦略

より多くの患者さんへ医薬品をお届けする取り組み

(Access to Medicine)

医薬品アクセスの向上

大塚グループでは、医薬品アクセスの向上に貢献すべく、新たな治療薬や輸液の研究開発に取り組むだけでなく、経済的な問題やその他の理由によって医薬品へのアクセスが制限される方々へのサポートも行っています。例えば大塚製薬では、Otsuka Global Patient Access Support Policyを制定し、患者さんの治療アクセスの改善を進めています。具体的には、アジアの国・地域において白血病治療薬を用いたOtsuka Patient Assistance Programを実施しており、保険償還が不十分な場合あるいは経済的な理由で治療費を支払えない患者さんに対して、薬剤提供等による経済的支援を実施しています。

結核治療薬のアクセス拡大の取り組み

結核は、エイズ、マラリアと並ぶ世界三大感染症の一つです。2023年には世界全体で推定1,080万人が罹患し125万人が亡くなられ、感染症による死因としてはトップを占めています(2023年WHO推定)。大塚製薬では、結核の撲滅に向け、より多くの患者さんに対して自社創薬の多剤耐性結核治療薬へのアクセスを拡大する取り組みを進めています。多くの患者さんがいるアフリカやアジアなど途上国での持続可能な調達を目的とした組織(ストップ結核パートナーシップの「世界抗結核薬基金(GDF)」)と連携することで、この治療薬を必要とするほぼすべての国で薬剤へのアクセスを可能としています。2014年から累計12万症例分を超える薬剤を多剤耐性結核の制圧に取り組む国々へ届けています。また、新たな結核治療薬を現在開発中です。

輸液の適正価格での安定供給

大塚グループでは、医薬品の展開において適正価格での提供等、医療を取り巻く環境整備にも配慮した取り組みを行っています。

例えば、輸液は医療上の必要性が高く、市場へ継続的に安定供給する必要があります。そのため大塚製薬工場では、輸液を現地製造し、安定供給はもとより、各国での適正価格での提供や雇用創出など、地域社会への貢献にもつなげています。

治験薬のアクセス拡大の取り組み(Expand Access Program)

既存の治療法では十分な有効性を望めず、さらに病気の状態によって治験(臨床試験)を受けられない患者さんに対して、大塚グループでは、Expanded Access Programを通じて、医師からの申請に基づき定められた条件を満たす場合、治験参加基準から外れた患者さんに対しても治験薬の提供を可能にし、治験薬へのアクセス拡大に繋げています。

また、米国において治療を開始するにあたり、保険の確認、治療費の援助、個別化された看護支援などのサービスを、患者さん、介護者、医療関係者の方々に提供しています。

患者サポートプログラム

一部の国や地域において、患者さんが大塚グループの特定の製品を購入する際に、患者さんや介護者の方々が支援を受けられる様々なプログラムを提供しています。

大塚製薬

(米国)The Otsuka Patient Assistance Foundation, Inc. (OPAF)

無保険もしくは保険では治療費が十分にカバーされない患者さんを対象に無償で大塚の治療薬を提供する非営利団体です。

(米国)大塚アメリカファーマシューティカル(OAPI)

Otsuka Patient Support™では、患者さん、介護者、医療従事者のためのリソースやツールとサポートチームを組み合わせて、患者さんを支援しています。

大鵬薬品

(カナダ)大鵬ファーマカナダ

医療費償還に関する案内、専任看護師による1対1のサポート、専門的な薬局サービスや宅配サービス、また治療を開始する際に提供される患者さん、介護者、医療関係者への教育サービスを含む、個別化された患者さん支援プログラム(Conexus Patient Support Program™)を展開しています。