基本的な考え方

大塚グループは、“Otsuka-people creating new products for better health worldwide”の企業理念に基づき、全ての事業活動における安全と健康の確保が経営における重要な要素であるとの認識のもと、関係者への教育・訓練を含め安全・健康な職場づくりに取り組んでいきます。

【大塚グループ安全衛生ポリシー】

- 安全と健康の確保が経営における重要な要素であるとの認識のもと、一人ひとりが積極的に安全衛生活動に取り組み、グループ一丸となって、安全・健康で快適な職場づくりに努めます。

- 各国・地域の関係法規ならびに各社(所)の自主管理基準を遵守します。

- 危険・有害要因の予測や把握・定期的なレビューなど、継続的なリスク低減活動に努め、労働災害などの緊急時には迅速かつ適切に対応し、またその後、組織内でも共有することを通じて、被害の拡大・再発防止に努めます。

- 関係会社※との連携強化に努め、事業活動に関わる全ての人の安全と健康の確保に取り組みます。

※常駐する関連会社(請負会社)、サプライヤーなども含む

【グループ全体目標】

■安全衛生行動計画目標

・労働災害事故ゼロ

- 健康経営に関する全体目標は「健康経営」のページをご参照ください。

■労働災害の状況

| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 労働災害度数率 | 労働災害強度率 | 労働災害度数率 | 労働災害強度率 | 労働災害度数率 | 労働災害強度率 | 労働災害度数率 | 労働災害強度率 | |

| 大塚 グループ |

0.70 | 0.02 | 0.56 | 0.00 | 1.20 | 0.01 | 1.37 | 0.00 |

| 全産業 | 2.09 | 0.09 | 2.06 | 0.09 | 2.14 | 0.09 | 2.10 | 0.09 |

※「主要サステナビリティデータ」にも掲載しています。

大塚グループでは、安全衛生に関する情報交換会等を通じてグループ各社(生産・研究部門)で発生した労働災害事例を共有しています。

安全衛生 推進体制

大塚グループは、企業理念に基づき、事業活動全般において安全と健康の確保を重視しています。法令に基づき安全衛生委員会の設置が義務付けられた事業所では、同委員会を定期的に開催し、危険源の特定やリスクアセスメントを行い、安全な職場環境の維持に努めています。例えば、同じ事業所(東京都)で執務を行っている大塚ホールディングス、大塚製薬、大塚メディカルデバイスは、毎月、3社合同衛生委員会を開催し、テーマに沿った勉強会や情報共有を行うなど、グループ各社において職場環境の改善につながる活動を行っています。また生産部門においては、30年以上にわたり、グループ横断の「グローバル生産会議」を開催しています。同会議を通じて、労働災害や生産技術、品質に係る情報共有などを行い、グローバル全体で技術の向上に努めています。

- グローバル生産会議の詳細は「生産」をご参照ください。

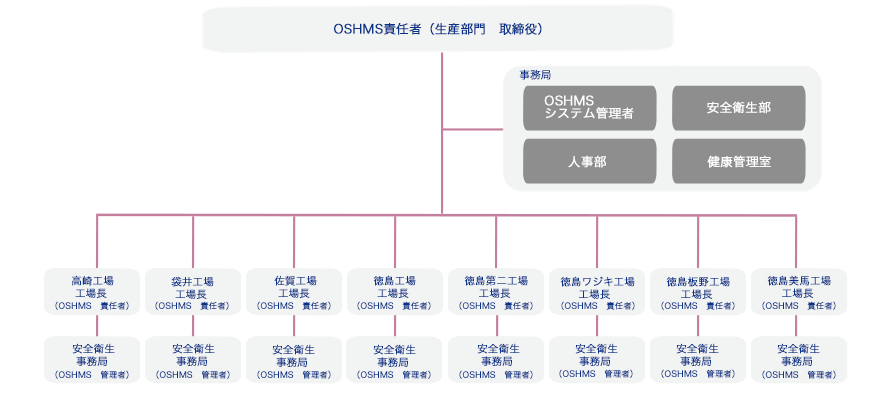

推進体制は各社によって異なっているため、ここでは大塚製薬の推進体制を掲載しています。

大塚製薬 安全衛生推進体制(生産部門)

大塚製薬ではOSHMS※を構築しており、今後も全社的な方針のもと、職場環境の継続的改善を図ります。

※OSHMS:労働安全衛生マネジメントシステム(Occupational Safety and Health Management System)。事業者が労働者の協力の下に「計画(Plan)-実施(Do)-評価(Check)-改善(Act)」のPDCAサイクルによる一連の過程を定めて、継続的な安全衛生管理を自主的に進めることにより、労働災害の防止と労働者の健康増進、さらには快適な職場環境を形成し、事業場の安全衛生水準の向上を図ることを目的とした安全衛生管理の仕組みのこと。

具体的な取り組み

リスク評価と取り組み

法令により設置が義務付けられた事業所では、安全衛生委員会を設置し、安全衛生や安全な職場環境の維持に関する議論を目的に定期開催しているほか、危険源の特定、リスクアセスメントなどを定期的に行い共有しています。

例えば、大塚製薬では、各事業所の新たな作業、試験方法、製造方法等に関して従業員の職場における健康と安全確保の課題を明らかにするため、毎年定期的なリスクアセスメントを行っています。リスクアセスメントは、職場の潜在的な危険性又は有害性を見つけ出し、これを除去、低減するため手法です。それぞれの抽出された課題に対しては、その実施状況を書面によるフォローアップ調査と次年度のリスクアセスメントで確認しています。また社会的な要請や現場の問題意識を共有する等、安全衛生に関する責任者が主導し、労働衛生リスクの低減や職場環境の改善に努めています。

人材育成と教育体制

大塚グループでは、労働安全衛生に関わる研修を実施しています。各社では年間計画に従った定期研修を行っているほか、会社および工場のルールに関する教育、安全衛生・環境に関する教育、製品およびその製造にかかわる製造管理・品質管理に関する教育などを実施しています。

2024年 大塚製薬 徳島工場 安全衛生教育 事例(一部)

| 教育項目 | 対象者(実施人数) | 頻度 |

|---|---|---|

| 労働安全衛生マネジメントシステム 内部監査員養成講習 |

新規安全衛生推進委員・責任者(約10人) | 年1回 |

| KYT※教育 | 徳島工場従業員全員(約320人) | 年6回 |

| 化学物質情報教育 | 徳島工場従業員全員(約320人) | 年12回 |

| 動画による安全衛生教育 | 徳島工場従業員全員(約320人) | 年12回 |

| VR体感型シミュレーターによる安全衛生教育 | 希望者(約40人) | 年1回 |

| JFEスチール式安全体力®機能テスト 及び改善対策 |

30歳以上(約100人) | 年1回 |

- ※KYT:危険予知訓練のこと。危険(キケン、KIKEN)のK、予知(ヨチ、YOCHI)のY、トレーニング(トレーニング、Training)のTをとって、KYTという。

社外とのコミュニケーション

大塚製薬では、パートナー企業を対象に労働安全衛生情報交換会を毎年開催するなど、社外も含め、労働安全衛生の取り組み推進に向けた取り組みを行っています。

労働安全衛生情報交換会

※2021年は新型コロナワクチン職域接種業務対応のため開催せず

| テーマ | |

|---|---|

| 2019年 | 第15回 働き方改革元年での安全衛生活動-生産性向上と健康経営に貢献する- |

| 2020年 | 第16回 新しい生活様式の中でのストレス対策 ~如何に向き合い対処するか~ |

| 2022年 | 第17回 新たな化学物質規制を踏まえた自律的な化学物質管理 |

| 2023年 | 第18回 足元をみなおして~原点回帰:職場災害防止への取り組み~ |

| 2024年 | 第19回 それぞれの防災活動 ~企業を 社員を 家族を守る取り組み~ |

サプライヤーの労働安全衛生

大塚グループでは、サプライヤーの労働安全衛生の確保について「大塚グループ サステナブル調達ガイドライン」の中で言及しております。具体的には、人権の尊重や安全・衛生的で快適な職場環境の確保や従業員への健康配慮に努めることを要望しています。また「大塚グループサステナブル調達ガイドライン」の内容詳細をサプライヤーの皆さまにご理解いただくことを目的として毎年説明会を行っており、ガイドラインの趣旨に賛同いただいたサプライヤーの皆さまからは同意書を頂いております。今後も大塚グループはサプライヤーの皆さまとともに労働安全衛生に配慮した取り組みを続けてまいります。

- 具体的な取り組みの詳細は「調達」ページをご参照ください。

労働基準に関するイニシアチブまたはフレームワークへのコミットメントへの企業の関与

例:徳島

- 徳島地方労働基準協会【大塚製薬・大鵬薬品・大塚倉庫・大塚化学・大塚食品ほか】

各地区協会|一般社団法人徳島県労働基準協会連合会 - 鳴門労働基準協会【大塚製薬・大塚製薬工場ほか】

- 阿南地方労働基準協会【大塚製薬・大塚テクノ】

- 三好労働基準協会【大塚製薬】

改善事例(コラム)

化学物質を取り扱う大塚化学では、工場における国内外での課題を横展開できる仕組みを整備し、迅速な情報共有を行っているほか、取締役会で毎回グループの安全に関する報告を行うなど、安全な職場づくりに積極的に取り組んでいます。その一例として、事故防止を目的に、2012年より危険体感型研修施設「安全道場」を開設。社内だけでなく海外関連会社や社外も対象に、安全意識を向上させる研修訓練を行っています。座学や過去の災害の疑似体感を通じて、失敗経験と安全知識を再確認し、危険に対する感受性を高め、一歩先を予見する「考動力」を養っています。